●Opinion-Serve21-06

外山茂樹/地球を救う“かけ声”たちを総点検

■■

■■

§6 締め括りは情報革新が生み出す教育と国際協力

●

(6.1)「かけ声」たちを総点検

「悟り」なき「もったいない」の果て―「もったいない」にも光と影―

●第2次大戦後、戦勝国として世界に文化を発信するアメリカは、いろいろな人種が寄り集まった国であるから、成果主義が公平であるという文化が育まれた。そのアメリカと戦った日本の求心力は、天皇を頂点とする血の繋がった民族意識であった。遂には自らを天皇の民である皇民など名乗り、近隣諸国まで支配しようとして、敗北という結末を迎えた。アメリカに敗れた日本は、その成果主義を戸惑うことなく、特効薬のように受け入れた。血の繋がった民族の排他性を戒めとして、多民族共存の先進国アメリカから学ぶことに戸惑いはなかった。

●それから60年、そんな日本も経済大国にのし上がり、おっちょこちょいの総理大臣が市場原理優先というかけ声を上げ、青二才の大学教授が大臣になって成果主義を推し進めた。しかし、そんな世の中は長続きするはずはない。経営者は成果主義に走り、労働者は都合のよい派遣社員に頼り、労使一体という風土は急速に崩壊しつつある。しかし、固有の文化というものは、簡単に消滅するものでもなく、消滅すべきものでもない。「品格」などという言葉が流行るのも、いずれ目覚める前触れかも知れない。それはそれとして良いのだが、昨今はやはりあまりにも情けない話が満ち溢れている。

●

●「もったいない」という文化の「悟り」を忘れて、おぼつかない市場原理の「成果主義」に走り、「法律」という人情になじまない杓子定規をついつい踏み外して「改ざん」し、それを「隠蔽」して、それが明るみに出ると平身低頭という事件があちらこちらで起きている。「もったいない」を隠れミノにしている。「もったいない」にも裏表、光と影があったのである。隠蔽や改ざんが明るみにでると、まず責任を現場の末端に押し付ける。その現場の末端が都合のよいときだけ雇い入れる派遣社員だという。労使の信頼関係を失った裸の王様と路傍のフリーターで満ち溢れてしまった。伝統的な日本人のモラルはどこへいってしまったのであろうか。日本は戦勝国アメリカに追随し、遂にその心まで奪われてしまった。そのあっという間の変貌ぶりには、ただ呆然とするばかりである。北極の海で崩れ落ちる氷山の映像と重なる。崩れた後にどのような秩序を生み出すか、アメリカ以外の多くの文化がもみ合うなかで、なにを取り入れどのようなアイデンティティをかざすか、これからが正念場である。

共産主義から無神論が乗り移り 「見えざる手」を失った成果主義経済

●アメリカという国は多くの国から移民が集まってできた国である。だからこの国の人は考え方がバラバラで、これが良いと思うこともバラバラなのである。これを治める政治には民主主義、それから仕事には成果主義という旗印が一番分かりやすい。地球環境を前にして、これから世界中の人々が一緒にものを考えていこうとしているときに、アメリカという多民族国家の考え方は、世界の先を歩んでいるというところもある。アメリカは第2次世界大戦で戦勝国の頂点に立ち、資本主義と共産主義が対立した東西対立をへて世界の覇権を手にした。大統領は民主主義を唯一至上の体制と声高に称え上げ、地球を蹂躙しようとしている。だがこれは、かって日本が皇民と称して近隣諸国を侵略した姿と重なる。そんなアメリカの尻馬に乗っていては、地球環境問題で国際貢献などは到底期待できない。

●キリスト教を根っ子にもつ欧米の文化では、労働においてホワイトカラーとブルーカラーという明確な階層に分かれている。ホワイトカラーというのは知的な人達のことをいっている。この知というのは、(4.1)節で説明したように神から授かったものであり、ホワイトカラーはこれを生かす職業とされている。一方、ブルーカラーは働くことによる神への贖罪、すなわちもともと罪深い人間の罪を償うために労働をするという考え方である。だから、モーゼの十戒によって定められた週1度の安息日には、ホワイトカラーもブルーカラーも同じ神の子となる。つまり労働期間以外は2つの階層の敷居は完全に外される。

日本の川柳にある『ゴルフ場 お偉い順に 棒をふり』というような情景は見られない。

●一方、資本主義と対立して崩壊した共産主義国家の盟主であったロシアも、豊富な資源を背景に立ち直りつつある。そしてアメリカ同様に戦勝国という誇りから、いまだに偉大なる国家などうそぶき、軍備を蓄え威嚇に余念がない。そして持てる資源を背景に、ひたすら物質文明へと走り出したのである。無神論のマルキシズムは影をひそめたと思ったら、今や経営者に飛び火したようだ。市場原理優先、成果主義という思想には無神論が忍び込み、モラルを失い荒涼とした不毛の情景が生まれようとしている。戦争に勝ち、挫折を知らない国々に任せていたら、到底地球を救うことは出来ないであろう。このままでは神の「見えざる手」を失い、破滅のカオスの穴にはまり込んでしまう。新たなる「見えざる手」を求めないと地球が危ない。

弁証法的かけ声トレード

(6.2)情報革新が生み出す新しい文化

懐のケイタイに蘇る「見えざる手」

●アラビアやアジアの地域に、紀元前から生まれた文化は、鉄とか紙とかガラスとか、目に見える物を造りだす「技術」を生んだ。その頃、目に見えない情報を支配したのは宗教であり、神のお告げや神霊であった。神霊という幻のようなものは、現在でも立ち消えることなく連綿として生き残っている。面白いことに、その神霊に興味のある人が集まる会には、情報科学や通信技術の関係者が多いと聞いている。これらの科学技術者によって築かれた今日の情報産業は、教育、研究開発、印刷出版、通信、娯楽など多岐にわたっている。情報の所有関係もその重要性が認められ、その金銭的価値もますます増加している。知的所有権とか知価価値の存在感も増しつつある。コンピューター利用も日常化し、人の生活を一変させようとしている。今や懐に忍び込ませたケイタイは、地球上の何処とでも交信できるようになりつつあり、お告げや神霊の影は薄れつつある。

世界に繋がるケイタイネット

●地球上の何処とでも情報の交換が出来るということは、地球上の多様な文化が共存することを可能にするであろう。科学技術も、さむらい技術も論語技術も、もったいない技術も、コーラン技術も相互に理解され、存在を確かめ認め合うことが出来る。地球を救うという共通のテーマを捉えれば、肥大化した物質文明、市場優先経済で失われた神の「見えざる手」を、蘇らせることができよう。

●この問題をもう少し深く理解するために、情報とは一体何だろうということを掘り下げてみよう。

情報理論による物と心と神の認識

●沢山の情報の発信や受け取りが、どんどん便利になってきていることは、誰でも実感できる今日この頃である。とくにパソコンやケイタイの普及と進歩は目まぐるしいものがある。これからの人間の歴史を変えようとしているといわれる程、情報のやりとりが便利になったことは確かである。さてそれでは情報ってなんだろう。また面倒な話をと思わずに、いろいろ発見があるので、地球を救うために少し考えてみよう。

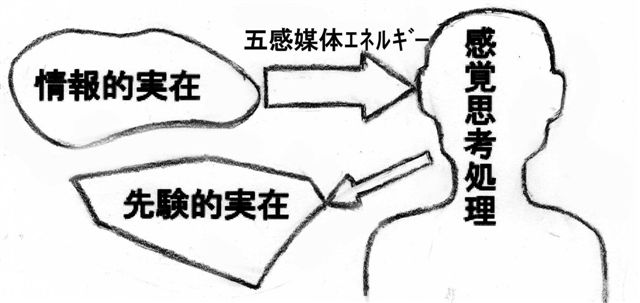

●先ず取り上げるのは、情報をどのように「認識」するかという話である。システム工学のパイオニアである遠山武氏は、これまでの哲学者は「情報」という概念をもたず、錯綜した思想の羅列しかしていないとして、以下のように述べている。すなわち観念論者は情報は人間あってのもの、人間の主観に属するもの、認識の内容としか考えなかった。唯物論者はそれを物質の属性としか考えなかった。これに対して技術的に「情報的実在」という概念によれば、古来いろいろ議論されていた「認識」という問題は、次のように明解に説明できるとしている。すなわち認識とは外界に先見的に存在する情報的実在が、人間の5感を刺激することのできるエネルギーを媒体として

覚受容器に伝達され、さらに神経系を経て脳に伝えられ、脳で処理され、そこに新たな情報的実在が作り上げられることである。

その過程において伝達経路に存在するノイズなどによって、本来の事物に先見的に実在する情報と、それを受け取った人間の脳の中で

つくられた情報とは人によって当然異なるのである。

情報的実在と先験的実在

●例えば、人間の死体に関する情報は宗教によって際立った違いがみられる。人は死体を見ると自身の死と結びつけて恐怖の心を抱き近づくことをためらう。しかし、その死体が過去に多くの情報を宿している肉親である場合には、かけよってその情報を心にとどめようとする。ここまでは人間に共通した行為であるが、そこから先は宗教によって異なる。唯神教の場合は、死体は物となり、心は神の元に戻るとされている。しかし、多神教の場合は物と心を切り離すことができず、身近に置いてなんらかの形見を残そうとする。

●地球の資源問題について考えてみると、例えば硝石という鉱物がある。かっては硝酸を製造するのに必要で、貴重な資源であった。しかし、やがてその必要成分である窒素は空気からとる技術が出来たために、硝石は只の石という情報的実在に支配される。このように、物質性と情報性の関係である情報的実在は、時代と場所によって変わってしまうのである。

2元実在論による文明と文化の融合

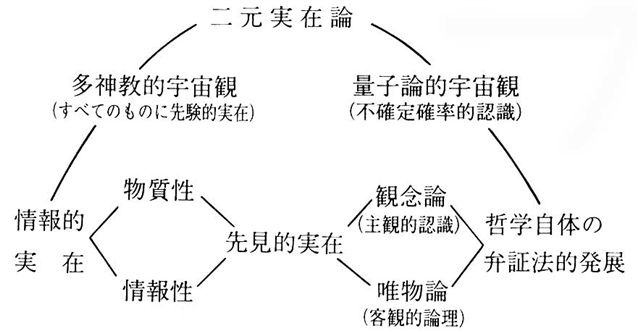

●このように「情報」の「先験的実在性」という概念を用いると、従来の哲学の思想を情報理論のなかに取り込んで、現在の発達した科学技術社会をより的確に表現することができる。図において情報という明確な概念をもたなかった哲学においては、観念論は情報は人間あってのもので、人間の主観に帰属する認識の内容であるとした。ルネッサンス以降発展した科学という思想は、唯物論から芽生えたものである。「科学」という言葉はもともと「知る」という意味である。知るということは、人間の脳の中に対象物の論理モデルを作り上げることである。そして§4でも取り上げて説明したように、唯神教から発した科学は、一度創られて承認された法則は、それが誤っていることが証明されないかぎり、単なる思弁でそれを葬り去ることはできない。変化の少ない砂漠から生まれた思想であるという説明も納得しやすい。

●歴史上最初の科学者といわれたニュートン以降の200年間、この宇宙はすべて明解ないくつかの論理モデルによって記述できるという希望をもっていた。いわゆる弁証法的唯物論が支配し、その他のすべての思弁哲学は非科学的であるとされた。しかし、これは後でラグランジェ的妄想といわれたように、次々に壁に突き当たった。20世紀にアインシュタインが相対性原理をとなえ、また光が粒と波の両方の性質を示す確率的存在であり、量子をかなめとしてエネルギー変わってしまうという流動的存在であることが認められた。

2次元実在論による東西思想の融合

●すなわち「知る」ということと、認識するということには限界があることを承認せざるを得なくなったのである。前にも述べたように、相対性原理は地動説も天動説も見方によってどちらも正しいといえるようになったわけである。科学が誕生したコペルニクスの天文裁判以来、400年かかってやっとたどりついた長い道のりであった。

●地球環境についても、これは科学技術の発展がもたらしたものであるから、科学技術で解決できるという論理は正しくない。かくして哲学の方向は唯物論に代わって「2元実在論」に向かい、哲学自身の弁証法的発展の経過をたどって現在に至っている。一方、「情報」も科学の法則を利用して発展し、科学によって定義され、今やすべての物事とともにある先見的実在であることが承認された。すべての物事は物質性と情報性の2つの面をもち、「関係」という情報的実在とつながっている。

2元実在論による文明と文化の融合(続)

●ギリシャ時代にデモクリトスは、世界は原子からなり、それが離合集散し、運動し、衝突して物や心ができると考えた。哲学者はデモクリトスを唯物論の元祖であるといい、マルクスの弁証法的唯物論をもって完成であるとし、多くの科学者がこれを信奉してきた。デモクリトスの世界は現代の素粒子論につながるものであるが、その思想の中に先験的実在と情報的実在の概念を読み取ることができる。すなわち、原子自体が「物質」で、その離合・集散・運動・衝突などはすべて「情報」である。デモクリトスは唯物論の元祖ではなく、2元実在論の元祖ということができる。そして「心」は実はこの情報的実在の中にある。

●ここでは、人間が創りあげてきた科学技術を利用する心の問題をとりあげている。これまで説明してきた論理で、人間を先験的実在とみて、その情報的実在として物を使う心について認識してみよう。

●人間は自然に存在する先験的実在としては最も複雑なものである。生存や種の保存に必要な情報処理機能のほかに、自由にものを考え、創造性を発揮する心をもっている。すなわち人間は本能的な生存、繁殖の情報から、「心」とか「精神」とかを形成する高度で複雑な情報まで、そこにははっきりとした境界はない。そういう複雑な情報が脳の中に積算され、経験とか学識とか悟りといったような精神状態ができあがる。

●これはすべての物に魂があり、精神があると考えた原始農耕民族の精神構造と一致する。「2元実在論」は、17世紀から唯物論を基礎に発展したヨーロッパの科学が、ようやく20世紀に至って得た量子論的宇宙観によって到達した哲学である。うつろい豊かな四季にあわせた農耕文化は、唯神教、唯物論から生まれた科学技術を、素直にとりこんで今日の発展した産業技術社会築いている。キリスト教信仰と弁証法的唯物論の板ばさみになって苦悩しながら築いたヨーロッパの科学技術を、日本は抵抗なく受け入れて発展させている。現在の科学技術は特定の機器を開発するということよりも、情報産業がリードする時代へと突入している。特定の機器の開発が中心的課題であった時代には、科学技術の基礎を築いた唯神教徒が主役であった。その人たちは唯一な物であるとして、ニュートンとかエジソンといったような固有名詞を冠した。しかし情報産業というのは特定の人の英知とか創造性によるのではなく、一定レベル以上の訓練と素養をもった人たちの集団的作業が中心となる。もはや固有名詞を冠したようなブレークスルーはさほど期待されていない。このように現代技術文明の動向を解釈すると、日本は今や文明の周波数に同調しているといえよう。日本人は優秀だからこれがいつまでも続くなどと、「悟り」のないことは夢々思わないことである。ついこの間まで、「ものまねモンキー民族」などといわれていたのである。皇民などとうぬぼれて、大東亜戦争に走ったようなことを繰り返してはならない。

●

2元実在論による思想の調和

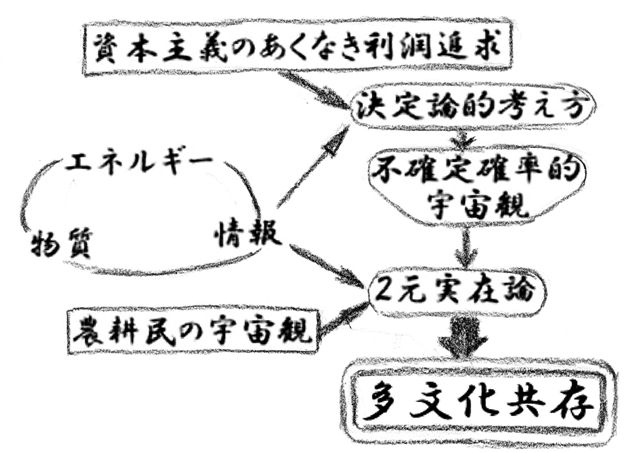

●科学技術文明につきつけられた地球環境の異変に、どのように対処すればよいか考えてみよう。図はこれまでの考え方を整理したものである。

●人間の活動は図のようにエネルギー、情報、物質によって構成され、人々はこれらを秩序立てて豊かになろうとし、共通の指標であるエントロピーを原点に近づけるという形の豊かさを追求してきた。そうした動きに大きな役割を果たしたのが、ルネッサンス以降発展した科学技術である。唯神教的宗教思想に根ざす科学は、弁証法的唯物論という哲学の基礎にたち、決定論的な考え方が支配した。しかし、20世紀にいたってすべてそのような思想では説明がつけられない問題の壁につき当たった。そして量子力学から物質の本質である素粒子が登場するに至って不確定確率的宇宙観が与えられた。かくして古来哲学を2分していた観念論と唯物論は2元実在論によって弁証法的に統一される。

●今や科学や経済理論を支配した決定論的考え方に修正がせまられ、不確定確率論的宇宙観から2元実在論へと到達し、原始農耕民族の多神教的宇宙観と同じ方向にあることが確かめられ、国際交流の活発化と共に共通のコンセンサスを求めようという機運にある。おりしも地球環境異変という「自然への恐怖」に全人類が立ち向かっている。今やそれぞれの文化をお互いに認め合って、征服や戦争を止揚した2元実在的宇宙観に、科学技術、さむらい技術、論語技術、もったいない技術、コーラン技術などの知識と文化を盛り込むことによって解決の道を見出さなければならない。

2元実在論による多文化共存

■■

(6.3)教育こそ最重要課題

「エントロピー」という地球語

●これまで「エントロピー」という言葉がしばしば出てきているので、ここでおさらいをしておこう。もともとは熱力学から生まれた専門用語である。「熱量」を「温度差」で割った値である。これだけ聞いたのでは、なにも思い出せないであろうか。

●§1の「もったいない」に関する章では、「熱量」を「生命力」に置き換え、「温度差」を「欲望」として

(エントロピー)=(生命力)/(欲望)

=(もったいないという心)

●という式を作った。ここで(欲望)は「もったいないこと」に通じるようなものであるから、悟りの「もったいないという心」と混同しないようにしなければならない。つまり分母と分子の関係で、全く逆である。

●§2では「リサイクル」という「お題目」も、エントロピーという物差しで測れば、「リサイクル」も「ゴミゼロ」も「ゼロエミッション」も、つまり物は「無駄なく丈夫で長持ち」して使うのが一番という話をした。

●§3では直接エントロピーは出てこなかった。この章では、環境のことを考えて、人が地球に住み続けるにはどうすればよいか、つまり「持続可能」というテーマであった。そこでは、自然の摂理を明かす冷酷な数理を紹介し、「持続可能」というのは綱渡りのように不安定な状態であることを示した。

啄木の式

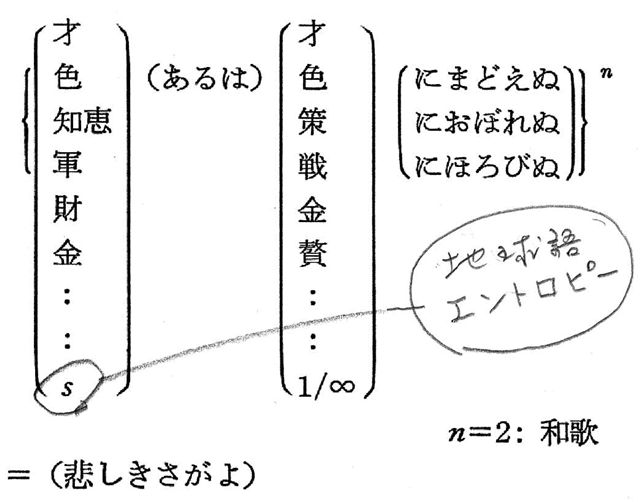

●§4では、「科学技術」の本質をいろいろな角度から考えてみた。そして、技術の恩恵を受け入れには、長年培ってきたそれぞれの文化に根差していることを示した。そして§5では、石川啄木の歌をエントロピー s を含む式で示した。そこではあまりよく説明しなかったので、もう一度掲げてみよう。もともとは

才あるは才におぼれぬ色あるは色におぼれぬ悲しき業よ

と歌ったものであるが、「智慧あるは策におぼれぬ」とか「軍あるは戦にほろびぬ」、「金あるは贅におぼれぬ」とかいろいろおまけがついている。そして最後は

s あるは 1/∞ におぼれぬ悲しき業よ

となっている。さてこれはどういう意味か、大事なところであるからよく説明しておこう。

エントロピーはたのもしからずや

●この式のエントロピー s は「もったいないという心」で、これが大きいほど「悟り」が大きいということである。それから∞という記号は、無限大を表す。だから1/∞は、限りなくゼロに近いということである。そうするとこの式は“「もったいないという心」できるだけ小さくしたままにしておきたい”ということを表している。人間はあるがままであると、どうしようもない生き物で、それは「悲しき業よ」ということである。アインシュタインの言葉、「この世に無限なものは2つある、それは宇宙と人の欲である。」と重なる。

●§5では、「欲」の原動力である「幸せ」は、「豊かさ」を獲得したり、これを貯め込んでおくときだけでなく、手に入れた豊かさや富を放出したり、なにもない状態に耐えることにも「幸せ」があるという話を紹介した。人間は放っておくとどうしようもない生き物だとしながらも、これを「悲しき業よ」と思う心がある。人の心を「悲しき業よ」と受け入れることに、詩人は「幸せ」を感じて詠い上げていることになる。

●また、「豊かさ」や「富」を人に分け与えることは、どの宗教でも奨めている。回教では「サダカ」、仏教では「お布施」、キリスト教では「チャリティ」、いずれも「豊かさ」や「富」を放出して、「エントロピーs 」を大きくする行為である。またラマダン(断食)という回教の行事も、エントロピーのゆさぶりである。つまり「エントロピーs 」は世界中のどの宗教にも文化にもあてはまる言葉である。机の上のパソコンから、懐の中のケイタイから、どこへでも発信できる「地球語」である。

●そこで、もう一度エントロピー s について整理してみよう。現在の「持続可能」という「かけ声」を、このエントロピーという物差しを当ててみるとどうであろうか。「持続可能」といっているが、動けばエントロピーというのは大きくなるのである。これは熱力学では第2法則とよんでいるが、普遍的な摂理でもある。人は動いているのであるから、活動をそのままの大きさにしておけば、エントロピーは増えるのである。だからエンピーの放出は不可欠である。

●エントロピーを有効に放出する方法は2つある。1つは貧富の差を縮めて紛争の根源を癒す国際事業である。もう1つはエントロピーに揺さぶりをかける教育である。お金持ちとかステータスの高い人というのは、エントロピーの小さい状態にいるわけで、そういう人はたまにはエントロピーが大きく自然にちかい状態を経験して、いろいろ目覚めてもらうのがよい。不祥事が発覚して頭ぺこぺこという情景はもうご免である。ここでは若山牧水調の歌を残して、次にエントロピーゆさぶり教育と国際事業で締めくくることにしよう。

●

2元論的哲学によるエントロピーのゆさぶり

●地球環境問題を前にして、乏しい知識を省みず人間の歴史や文化を話題として持ち出したのは、その解決は1人1人の日常の行いが関わってくるからである。制度とお金だけでは解決しない。これは簡単明瞭なことである。それはかって人々が戦争に狩り出されたように、大勢の人が参加しなければならない。いや共産党宣言がそうであったように、すべての人が立ち上がらねばならないのである。なぜなら、すべての人が物を消費し、資源を消費し枯渇させているからである。地球環境戦争、敵は自分と心得よということである。

●人々を立ち上がらせるにはどうしたらよいか。数々の難問がある。国益を損ねるような合意のとりつけ、将来のために現在を犠牲にする、不確実なことについての政策決定、どれをとっても難しい問題に立ち向かわねばならない。しかし、このようなお役所的発想にとらわれている限り動きがとれない。制度を設ければそれだけ枠を設けたことになる。進んだ社会とは自由な心のエトス(心のあり方)を行使できることである。このことはグローバル機構の運営において肝心なところとなるであろう。

●何から手をつければよいか。なにものにもとらわれず、人々を立ち上がらせることができるのは教育である。地球環境はなんといっても大きな容量をもっているから、人間の寿命くらいの尺度で考えることは許されるであろう。そういう意味で、人間の心を決定づける教育こそ、最も効果的で最も重要な課題である。そして貫かねばならない教育の理念は、前にもすこし述べたように、物と心を融和させた2元論的哲学によるエントロピーのゆさぶりである。

●

●エントロピーに揺さぶりをかけるとは、それが無限大に近い生活を体験することである。土から掘り起こした野菜を料理して口にするという体験をすることである。つまり「始め」と「終わり」を見つめることである。「始め」と「終わり」は物にもあるが、人間にもある。人間の終わりをお金だけですまそうとする福祉政策には限界がある。そこには教育という外部不経済を人的奉仕と兼ねて導入するのが一石二鳥なのである。

●慢性的看護師不足や身障者コロニー、老人施設の充実に、予備役要員の教育の場として活用するのである。2元論的哲学による教育においてもう1つ大切なことは、物のすべてに原理があり、人間も生存するからには物を使わないわけにはいかない。また豊かになろうとする心を抑えることは、心に活力を喪失させる。だから「もったいない」という気持ちを大切にして、必要なものを使い、必要以上のものは使わないという無駄の戒めと、たゆまない気配りを植えつけることは、すべての基本において重要である。次に教育の対象を絞って、それぞれについて具体的に説明しよう。

ステータスをゆさぶるライフリサイクル

●人間にはステータスというエントロピーがある。ステータスの高い人達は大勢の人を動かし、重装備で情報を収集し、飛行機に乗って世界中を駆け回っているというのが一般的イメージで、普通の人達に比べておびただしい量の資源を消費している。労働の尊さを味わってからステータスの高い地位に登りつめたとしても、時を経ると忘れるものである。こうした心を呼び覚ます教育もまた、エントロピーにゆさぶりをかけるとよい。今やグローバル時代であるから、豊かな国の人が貧しい国へ行って、エントロピーの低い生活を体験することである。医療、福祉、環境技術の移転、インフラ施設の建設といくらでも場所はある。いわゆる国際公共事業で、地球環境に行方を思えば、早急に立ち上げなければならない事業は山ほどある。その費用は軍備に比べれば安いものである。こうしたエントロピーにゆさぶりをかける教育は、生涯にかけて実施しなければならないから、長期的カリキュラムが必要である。

●福祉活動は人間的に未完成な初等教育では大きな期待はできない。情操を養い、合理的な生活をするための科学技術の基礎を身につけることが、この時期には大切である。国際協力事業は、高等教育機関と社会人が主に分担すると良い。高等教育機関については、現状のものを整備して強化拡充すればよいが、社会人については新たな制度の導入が必要である。日本の場合、社会人はよく働きすぎるということで、厚生労働省あたりが余暇の時間を持つよう行政指導をしているくらいである。その余暇に関する行政指導の中に、国際協力事業への参加を盛り込むのである。つまりライフリサイクル政策の策定である。現に世界を代表する化学会社のデュポン社では、従業員がリサイクルの野外活動を体験し、その体験を生産活動に反映させようという運動が始まっている。日本でも軽金属会社の社長自ら空き缶を拾い歩いているという。

●東京都の新庁舎には一番目立つところにゴミ処理プラントを設置し、デモンストレートするという提案もあった。未だ使えそうなものがいっぱいあるゴミが押しつぶされ、燃やされてゆくありさまを、多くの人目に曝して皆に見てもらおうという考えである。これなども物の終末を見届けてエントロピーに揺さぶりをかけるという意味で、非常に名案であったが実現しなかった。

地球を救う生涯教育

●もともと環境教育という用語や人間環境の問題が注目されだしたのは、1970年代からである。1979年の中学校学習指導要項において、保険体育科に「公害と健康」が取り上げられ、さらに1977年には社会科で「人間と自然」、理科で「人間と自然」、保険体育科で「健康と環境」が教えられるようになった。高等学校でもこれと同じような教科で教育を続けている。1998年の学習指導要綱の改正では、児童生徒が環境についての正しい理解を含め、各自が責任を持って環境を守るための行動がとれるようにすることは極めて重要であるとして、学校の教育活動全体を通じて指導が行われるようになった。新設された「総合的な学習の時間」において、体験的・問題解決的な学習を通して、環境問題について教科横断的・総合的に学習を深められるようにした。

●ここでは、もっと自由な発想で、これまで述べてきたことをベースにして生涯教育という学校以外の学習を含めた構想を述べてみよう。国際公共事業としての地球にやさしくする生涯教育体系を教育の各段階別、内容別すなわちエントロピーの種類別にして表にまとめた。

●物理的な問題では初等教育のうちに資源を無駄にしない身近な生活の知恵とか制度作りというようなものは、具体的にいくつでも挙げられよう。

| エントロピー | 初等教育 | 高等教育 | 社会人教育 |

| ・物 理 的 ・情 報 ・ステータス ・物 質 感 (二元実在論) |

・身近な生活に知恵 ・基礎知識 ・共同生活 ・自然に接する情操 |

・身近な生活の知恵 ・専門知識 ・南北奉仕活動 ・福祉活動 |

・制度作りに参画 ・新知識の再教育 ・ライフ-リサイクル ・国際公共事業に参画 |

●知識としての情報は基礎知識、専門知識、新知識の再教育と人生の各段階で修得される。ステータスとしては、初等教育では共同生活によって身の周りの人たちと仲良くし、助け合うことの尊さを教え、高等教育課程では修得した知識を活用して発展途上国への奉仕活動を通じてグローバルな視点を養うようにする。社会人には幅広いステータスがあるから、このエントロピーに時々揺さぶりをかけて、身勝手なことをしていないか、しきたりに流されていないかなど自らを省み、専横や沈滞を戒め、多くの階層への気配りを忘れないようにする。2元実在論的物質観というのは、初等教育では自然に接して養われる情操、すなわちエントロピーの原点指向を、自然へ引き戻す揺さぶりである。森に分け入って食物を求める体験をさせたら、食品の賞味期限偽装問題など別世界にみえるだろう。高等教育を受ける年齢に達すれば、福祉活動に参画して、人と物の終末を見届けるのもよいであろう。そして社会人になれば、余暇を計画的にさいて本格的な国際公共事業に参画するのである。

「国際教育」という「見える手」を差しのべよう

戦勝国の押し付けは文化の汚染

●日本の環境行政は、環境省だけではなく経済産業省、国土交通省、厚生労働省と直接的な関係をもっているが、文部科学省や外務省とも太いパイプで結びつけた総合的な施策が求められる。こうした国際公共事業は、各国の経済活動すなわち資源消費に応じて課せられるよう調整されることになるであろう。そのことは20年近く前から提案されていることであるが、現在具体的に取り上げられているのが、2酸化炭素の削減問題である。それはそれで正しいのであるが、それだけ達成すれば地球環境問題は一件落着というわけではない。「かけ声」が大きいと、他のことを忘れてしまいそうで心配である。

●2006年に英国政府の諮問で報告された「気候変動による経済的影響」によると、温暖化を放置したことによる損失は世界のGDPの20%に上がる損失となるが、GDP1%のコストでこれを防げると発表して論議をよんでいる。世界の各国が一律の割合で負担するというのも公平ではないので、表のようなGDP上位7カ国を合計すると、その1%は2,216億ドルとなる。一方世界の軍事費は、ストックホルム国際平和研究所資料(2001)によると、総額7,980億ドルに達するという。そうすると、この3分の1で温暖化が防げることになる。温暖化防止のコスト見積の正確さはともかくとして、人間の愚かしさをよく表している数字である。

| 国 名 | (億ドル) | (ドル/人) |

| アメリカ 日本 ドイツ フランス イギリス 中国 イタリア |

107773 39835 18194 16139 15526 12371 11809 |

36040 31277 28323 27266 26372 963 20389 |

●ちなみに、もう1つの数字を挙げるなら、世界の注目をあびる核保有である。推定されるその数にバラツキは大きいが、少なくとも13,000発はあるとされる。これに1発当たり2,000万ドルの核保有税を課すれば、地球温暖化は防げるのである。決して現実離れした数値ではない。現在核を保有しているのは先の大戦の戦勝国である。挫折を知らないこれらの国々が、自分の価値観を唯一の真理と思い込み、これをグローバルに押し付けるのは、単一文化の汚染となろう。健全な環境とは、共存する生物種の数が目安になることを思い出してみよう。汚れた環境には限られた特定の種しか生息できなくなる。地球上の文化も、多くの文化が共存すればするほど健全なのである。非核武装国の日本は、もっと声高に核廃絶を主張すべきであり、敗戦国の沽券にかけて、核不拡散、平和憲法の拡散を叫ぶべきである。これは地球環境を持続可能にすることの一環であり、またその手法もあい通じる同じ道である。

●

軍事費を地球環境対策に

●現在、武力をもって世界の覇権を掌握しているのは強いアメリカである。その経済的負担にもはや耐えられなくなっているにもかかわらず、世界の盟主としての発言の影響力への固執は一歩も引こうとしていない。1990年の湾岸戦争でアメリカは優勢な武力を行使し、日本は多大な資金援助に同意した。これに対して日本はお金だけ出して、紛争の解決には何の口出しもできず、いいたい放題批判されているといわれて憔悴した。そしてイラク戦争には遂に自衛隊の派遣に踏み切ってしまった。

●一休和尚は泥棒にすべてのものを差し出したという。経済学者は無茶なことをというかも知れないが、日本には豊かな教育を受けた人的資源と、文化的資源がある。これを幸福の4階建て構造の法則に従って、これらの蓄積を放出したところで、頑張りという美徳を発揮していくらでも取り戻せるではないか。かって日本は高度成長の頃、日本の技術は外国から導入したものばかりで肩身の狭い思いをした。通産官僚はこれを冷え切った企業家精神と焦燥した。しかし、21世紀を迎えた今では、日本はまぎれもなく技術大国となっているが、わけもなく自信過剰になっているのは心配である。早く科学技術ではなく「さむらい技術」の文化を涵養し、国際公共事業に貢献すべきである。戦争などという喧嘩に口出ししなくても、日本は地球環境を監視するための観測に器用で几帳面で優秀な技術者をどしどし送り込むことができる。

| 国 名 | (億ドル) | 国 名 | (億ドル) |

| ・アメリカ ・ロシア ・日 本 ・中 国 |

2,946 588 444 411 |

・フランス ・イギリス ・ドイツ ・イタリア |

342 338 282 205 |

●

| アメリカ(7068) フランス(348) インド(30〜40) |

ロシア(4852) イスラエル(約200) パキスタン(30〜50) |

中国(402) 北朝鮮(?) |

●環境技術も蓄積された豊富な経験を地球環境を守るための国際公共事業に差し向けることができる。民族問題にもエントロピー揺さぶり教育を受けた豊かな心の人材を送り込めば、多様な文化共存の道を開くのに力を貸すことができよう。かくして21世紀中には、武力による1国の派遣などは影を潜め、日本は知らぬまに国際公共事業大国となっているであろう。もはや国際的発言力などという、つまらないことにこだわることはないであろう。21世紀が求めるグローバル対策の第3の手は、お金のほかの「見える手」が不可欠である。そして、地球環境を豊かにする状態を持久するには、物と心の融和と、具体的な行動が自分自身1人1人において必要なのである。

■■

| ●目次へ戻る | ●ダイジェストへ | ●Top Pageへ |

●

地球環境を救う かけ声 たちを総点検

外山茂樹 編著

製作/発信

ITI-COSMOS

アイ・ティー・アイ学術情報事業部

(無断転載を禁じます)